初めてのメンデルスゾーン

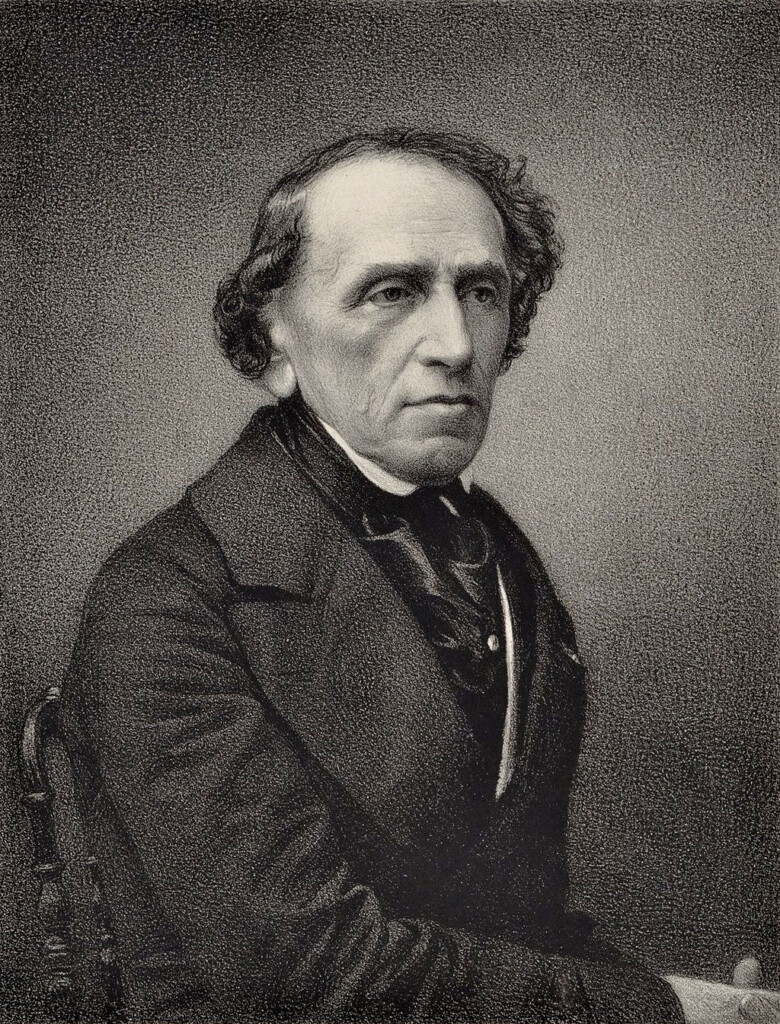

フェリクス・メンデルスゾーン・バルトルディ

1809年2月3日-1847年11月4日 自由ハンザ都市ハンブルク生、プロイセン王国ライプツィヒ没(両国とも現ドイツ共和国)

1 フェリクス・メンデルスゾーン・バルトルディの生涯

フェリクス・メンデルスゾーン・バルトルディは、一般的に“結婚行進曲”、また同曲で有名な劇付随音楽『真夏の夜の夢 Ein Sommernacht traum』などで広く知られる作曲家である。

特筆すべき偉業は、J.S.バッハ(1685-1750)の『マタイ受難曲』を近現代に復活させたことである。

他にも、ピアノ曲では『無言歌集Lieder ohne Worte Heft』、声楽曲ではリート「歌の翼に Auf Flügeln des Gesange」、オラトリオ『エリヤ Elias』など名曲と称される作品が多い。

祖父のモーゼスは啓蒙主義の偉大な哲学者でありヘブライ文学者、父のアブラハムは兄ヨーゼフと共にベルリンやハンブルク、パリなどでメンデルスゾーン銀行を営んでいた銀行家、そして4歳上の姉ファニーもフェリクスと同じ音楽家として現在も研究されている。

そんな有名人一家と言っても過言ではないメンデルスゾーン一族は、ユダヤ人であるが故に、そこかしこにはびこる反ユダヤ感情に苦労することも多かった。

1.1 メンデルスゾーン家

フェリクスの生まれた1800年代はどんな時代か。同年に生まれた著名人では、小説家のエドガー・アラン・ポー(1809-1849)、生物学者チャールズ・ダーウィン(1809-1882)、アメリカ第16代大統領エイブラハム・リンカーン(1809-1865)らが挙げられる。

日本でいえば江戸時代中後期、前年1808年に間宮林蔵が樺太探検をしていた時期である。フェリクスが亡くなるまでの間にシーボルト事件や大塩平八郎の乱、アヘン戦争なども起きている。

フェリクスの生まれたメンデルスゾーン家はユダヤ人家系。祖父の代から有名人の多い一家である。

祖父モーゼスは自身の父からヘブライ語などの教育を受け、並外れた理解力で高度な学識を身に付けていったが、家計を支えるためにと行商人として村々を飛び回った。

14歳の時に高度な教育を受けるためにベルリンを目指し、極貧生活をつづけながらも有能な学者に会い、倫理学や数学、語学を7年にわたって学び続けた。

その後は裕福な絹織物工場主の子供たちの家庭教師を経て、工場の簿記係、ドイツ語での執筆活動、ベルリン王立アカデミーの懸賞に応募した論文で優勝(これには哲学者イマヌエル・カント(1724-1804)も応募していたという)、また、『モーゼ五書』ヘブライ語原典の初のドイツ語訳を行い、ヨーロッパにはびこるユダヤ人への人種差別をはじめとした誤解を解き社会的地位を高めるために活動をつづけた。

さらにユダヤ人解放を初めて提言した著作『エルサレム』が発表されると名声は徐々に高まり、モーゼスに会いたいと様々な人が家にやってくるようになったという。

もちろん、フェリクスの父アブラハムをはじめとするその姉兄妹たちも祖父モーゼスに熱心な教育を施されていた。モーゼスの門下生たちが家庭教師となり、彼らからアブラハムと、兄は語学(ヘブライ語、ラテン語、ドイツ語)、物理学、数学、姉妹たちは家政学、音楽、スケッチ、ドイツ語、実務などを学んだ。このことが、のちのフェリクス達への高度な教養教育へと繋がっていった。

メンデルスゾーン家と言えば「裕福である」という記述を様々な文献で見かける。父アブラハムの兄ヨーゼフは銀行の簿記係として働き始め、自身の銀行を設立。アブラハムもパリで銀行業務の見習いを経て、兄の銀行を共同経営することになった。この時、フランスはナポレオンの大陸封鎖などの政策がからみ、物資の不足を背景にした密輸システムによる暴利を貪った。結果、メンデルスゾーン家の財産につながったようである。それだけでなくフェリクスの母レーアも裕福な銀行家の孫、というところも少なからず関係している。

1.2 フェリクスの生い立ち

父アブラハムと母レーアの元に生まれたフェリクスは、幼少期から姉妹弟たちと共に厳しい教育を受けた。月曜日から土曜日まで、毎朝5時に始まり1分の隙もなく、びっちりと家庭教師からの日課が組まれていたという。その中でも、フェリクスと姉ファニーは音楽に並々ならぬ才能を示したため、日課に加え、母レーアからピアノの手ほどきと音楽教育がなされたのである。

教育熱心な両親を持ったフェリクスたちは、両親からの期待によく応えた。この勤勉さはユダヤ人家庭に代々受け継がれてきた特徴でもあり、素養や生活環境も相まってフェリクスの音楽的才能がより伸びる要因となった。

1.3 フェリクスたちの家庭教師陣

フェリクスたちへ教育を施した家庭教師たちは大変優秀であった。ここでその一部を紹介しておく。

■音楽教師編

・マリー・ビゴー夫人(1786-1820)

1816年パリにて指導。

フランツ・ヨーゼフ・ハイドン、ベートーヴェンから高く評価を受けたピアニスト。

・ルートヴィヒ・ベルガー(1777-1839)

1816~1821年ベルリンにて指導。

ベートーヴェン奏者として評価が高い。ピアニスト、ピアノ教師、作曲家。

・ヨハン・ネポムク・フンメル(1778-1837)

1821年ベルリン訪問の折に指導。作曲家、指導者、指揮者。

・イグナーツ・モシェレス(1794-1870)

1824年ベルリン訪問の折に指導。作曲家。

・エドゥアルド・リーツ(1802-1832)

1822年ベルリンにて指導。王立宮廷楽団のコンサートマスター。ヴァイオリニスト、指揮者。

・カール・フリードリヒ・ツェルター(1758-1832)

1817年頃から家庭教師として指導。作曲家。ベルリン・ジング・アカデミー監督。

金曜音楽会主催者。

■一般教養編

・カルル(カール)・ヴィルヘルム・ルートヴィヒ・ハイゼ(1797-1855)

1819年から指導。言語学者。レベッカと共にギリシャ語の授業を受ける。

・ヨハン・グスタフ・ドロイゼン(1808-1884)

1827年頃から古典語など指導。歴史学者。

他にもデッサンを指導した画家などもいた。家庭教師以外でも、メンデルスゾーン家にはフンボルト兄弟(言語学者のヴィルヘルム・フォン・フンボルト、探検家で博物学・地理学者のアレクサンダー・フォン・フンボルト)、詩人のハインリヒ・ハイネ(1797-1856)などの著名人も出入りしていたというから、それらの人物からも、常時ではないが教授を賜っていた可能性は高い。

2 音楽史における位置と特徴

2.1 ツェルターの影響と『マタイ受難曲』の復活上演

フェリクスの偉業は様々だが、中でも有名なのはヨハン・セバスチャン・バッハ(1685-1750)の『マタイ受難曲』を復活上演させたことである。

当時『マタイ受難曲』は時と共に過去のものとして全曲は演奏されていなかった。この復活上演にたどり着くまでには、幼少期から指導を受けた恩師カール・フリードリヒ・ツェルターとベルリン・ジング・アカデミーの存在が大きい。

もともとフェリクスの両親はこのアカデミーの会員で、資金面での援助を行っていたこともあり、メンデルスゾーン家とツェルターとは知り合いであった。その縁はフェリクスの祖父モーゼスとツェルターの師ファッシュが友人であった歴史にまで遡る。

ツェルター自身、アカデミーの監督であり、ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ(1749-1832)とも親交がある作曲家であった。そして、歌曲『魔王』を作曲したカール・レーヴェ(1796-1869)、『エジプトの十字軍』『悪魔のロベール』『ユグノー教徒』などのオペラで知られるジャコモ・マイヤベーア(1791-1864)の師でもある。

ジャコモ・マイヤベーア(1791-1864)

ベルリン・ジング・アカデミーはカール・フリードリヒ・クリスティアン・ファッシュ(1736-1800)が創設した音楽愛好家たちの合唱協会であったが、ツェルターが監督職を引き継いでからは宗教音楽を保護奨励する音楽機関へと育て上げた。そこでのレパートリーはゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル(1685-1759)、ジョヴァンニ・ダ・パレストリーナ(1525?-1594)、そしてとりわけJ.S.バッハのモテット(※)が好んで取り上げられたという。

日常的に演奏していたことからも、フェリクスの中ではバッハの音楽はとても身近なものであったのだろう。後年、マイヤベーアに対して「作品そのもので評価を仰ぐべき」といったようなことをソプラノ歌手ジェニー・リンド(1820-1887)へ話していたようである。フェリクスの音楽観の根本に、ツェルターやベルリン・ジング・アカデミーを通して学び触れてきたバロック音楽、宗教音楽の影響があることを思わずにはいられない。

しかし、なぜとりわけJ.S.バッハを取り上げていたかというと、ベルリンがプロテスタントの都市であることが大きかったのであろう。実際、アカデミーではJ.S.バッハのカンタータ(※)のオリジナル原稿を多く保管していたという。

また、J.S.バッハの影響は身内からも受けていた。母方の大叔母ザーラ・レーヴィがJ.S.バッハの長子ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハ(1710-1784)の弟子でチェンバロ奏者であったし、母レーア自身もJ.S.バッハの弟子ヨハン・フィリップ・キルンベルガー(1721-1783)にピアノを師事していた。

保管されていた原稿の中には『マタイ受難曲』の総譜もあり、母方の祖母ベラ・ザーロモンが総譜の写譜を1823年のクリスマスプレゼントとしてフェリクスに贈っている。

こういったことが『マタイ受難曲』の復活上演へと繋がっていく。

その後、メンデルスゾーン家で部分的に試演を繰り返し、上演するにあたり様々に議論を繰り返したようである。聴衆に受け入れられるのか、という点においては難点が多かったようでツェルターは上演不可能という判断をしていた。しかし、入手困難な楽器を似ている楽器へ変更(例:オーボエ・ダモーレ、ダ・モーレ→クラリネット)、アリアの配役もいくつか変更し、部分的な省略をいれるなどして当時としては極めて原作に忠実な演奏を行ったという。そして1829年3月10日に復活上演となった。

編成はベルリン・ジング・アカデミーの合唱団158人、オーケストラはアマチュアだが、宮廷オペラから器楽演奏家の援助を受けた。結果はチケット完売の大盛況でその後2度、3度と再演された(この様子は、姉ファニーが友人へあてた手紙や、3度目の上演の際はイギリスへ旅立った後だったフェリクスに向けた手紙に詳細がよく書かれている)。

この復活上演がなければ、現在私たちが『マタイ受難曲』という作品を知ることがなかったかもしれないと考えると非常に興味深い出来事である。

※モテット…声楽曲のジャンルの一つ。ミサ曲以外の多声部の宗教曲を指す。

※カンタータ…独唱、重唱、合唱などに器楽・管弦楽の伴奏がついた大規模な声楽曲。教会用と演奏会用のものがある。

※オーボエ・ダモーレ…一般的に使用されるオーボエはC管(ハ長調の楽器)であるが、オーボエ・ダモーレはA管(イ長調の楽器)で低い音域となる。また吹き口と反対側の形が卵型をしており、大きさも長め。バッハのカンタータなどによく使用される。

2.2 ゲーテとの邂逅

フェリクスがかの有名な詩人ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテと会うことができたのは、前述の恩師ツェルターによるところが大きい。というのも、ツェルターも独唱歌曲を400曲近く書いている作曲家である。彼の曲をゲーテは高く評価しており、また生涯続く友情で結ばれていたという。

そんなツェルターは自慢の愛弟子であるフェリクスとゲーテの出会いをお膳立てし、1821年11月に実現した。この時の様子は姉ファニーあての手紙にしっかりと記録されている(ファニーも同行を望んだが、当時の時代背景から女性という点がネックとなりこの時は難しかった)。

この最初のゲーテへの訪問ではピアノでの即興演奏(6時間、8時間に及ぶこともある)や、姉ファニーの作品を紹介するなど大変有意義な時間を過ごした。ゲーテの方も、フェリクスのことを「モーツァルトの再来」とし、大きな関心を抱いたそうである。

そして、翌年に家族でスイス旅行をした帰りに、今度は家族そろって再訪する。この時もフェリクスはピアノを演奏し、ファニーも自作の曲を披露した。

大変好意的なゲーテとの邂逅であったが、後年ツェルターがゲーテとの出会いをお膳立てした時の手紙の内容を知り、愕然としようとはこの時は露ほども思わなかったであろう。

その内容とは、恩師ツェルターがフェリクスたちのことをユダヤ人だという点やユダヤ教に関して差別的に書いたもので、ゲーテもそれをそのまま受け入れていた。そのことについてツェルターが存命中は批判せず、長年にわたって友人として付き合いを続けたが、死後はツェルターの娘がジング・アカデミーの監督選挙の際に反フェリクスの陰謀を働いたこともあり、裏切られた思いであったという。

2.3姉ファニーの存在

フェリクスのことを知ろうとするときに、4歳上の姉ファニーも忘れてはいけない存在である。幼いころから姉と弟で音楽の研鑽を積む姿は、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトとその姉マリア・アンナ(ナンネル)を想起させる。

彼らとの大きな違いを言えば、例えばフェリクスはゲヴァントハウス管弦楽団(※)指揮者、ライプツィヒ音楽院の開校などフリーランスというよりは地に足を付けていたし、姉であるファニーも生涯一人の音楽家として演奏や作曲を続けたことであろう。時代背景故にフェリクスのように表舞台で活躍するということは少なかったが、フェリクスが生涯その才能を敬い、自身の作品に対して意見を求めた相手でもあった。

また、1827年に出版された『12の歌』Op.8のうち、3曲(「郷愁」「イタリア(ガエタとカプアの間で)」「ハーテムとズライカ」)はファニー作曲。時に、書きかけの曲の完成を任せたこともあり、フェリクスとファニーの信頼関係は想像以上に固く結ばれていた。

他にも、1843年にライプツィヒのフェリクスの元を訪ねてきた『アヴェ・マリア』やオペラ『ファウスト』で有名なシャルル・グノー(1818-1893)と会っているが、これもファニーの繋がりからであった。ファニーのイタリア滞在時に縁があり、彼女の音楽性に影響を受けたグノーはアドバイスを受け、またフェリクスを訪ねたころにはドイツ語もよく理解できるようになっていたというから、メンデルスゾーン姉弟は家の名声もさることながら、それぞれが周囲に影響を与えられる音楽家であったことが垣間見られるエピソードのひとつである。

※ゲヴァントハウス管弦楽団…1743年発足。ライプツィヒを拠点とする。初の市民階級自主経営オーケストラとしてフェリクス・メンデルスゾーンが初代カペルマイスター(=指導者)を務めた。由緒あるオーケストラのひとつ。

2.4活動拠点

『マタイ受難曲』の再演後、1829年4月にフェリクスはベルリンからイギリスへ向かった(その後ベルリンに戻り活動するも再び本拠地としたライプツィヒやイギリスへ演奏のために渡っている。ベルリンでは反ユダヤの気分が高まっていたこともあり居心地があまり良くなかった)。イギリスへの旅は様々な人たちとの出会い、経験を積むこと、なにより今後の活動拠点を見極めることが目的だったようである。

この時のイギリス・ロンドンでの演奏会に出演後、ひと悶着起こった。演奏会のプログラムと新聞批評にフェリクスの名前が「フェリクス・メンデルスゾーン」と載ったことで父アブラハムの怒りを買ってしまった。というのも、母レーアの弟である伯父ヤーコプがプロテスタントへ改宗した際に、ユダヤ系の“ザーロモン”という姓からプロテスタントの姓として“バルトルディ”と名乗るようになり、(由来はヤーコプの相続した広大な庭の地名で、これを気に入って取り入れた)父アブラハムと母レーアが改宗した時、自分たちもと「バルトルディ」を姓に取り入れ「メンデルスゾーン・バルトルディ」と名乗るようになっていた。最終的には「バルトルディ」のみを残したかったようである。

姉ファニーや末弟パウルは父アブラハムの「メンデルスゾーン・バルトルディ/メンデルスゾーン=バルトルディ」と名乗る意向に従っていたが、フェリクスと妹レベッカはそうではなかった。妹レベッカは「メンデルスゾーン・メーデン(訳:~ではない)・バルトルディ」、フェリクスは「メンデルスゾーン」表記を貫いたという。なぜかと言えば、祖父モーゼスを尊敬していたことから、ユダヤ人としてのメンデルスゾーン姓を捨ててしまうことに抵抗を感じていたからである。ちなみにこの時にフェリクスと父アブラハムの仲裁をしたのは姉ファニーであった。

なお、イギリスへは後にソプラノ歌手ジェニー・リンドとの共演などで何度も訪れている。

フェリクスの活動拠点として外すことができない都市としては、ドイツのライプツィヒも挙げられる。ライプツィヒ音楽院の開校、ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者と現地で活躍を重ねた。特にゲヴァントハウス管弦楽団での活動ではオーケストラの運営に革命をもたらした。

下段:左からライネッケ、メンデルスゾーン、リーツ

例えば、指揮者に就任したのは1835年。ここから8年の間に楽団員の人員整理をして人数を50人に増やし、賃上げ、年金制度の導入など音楽活動に取り組める土壌を整えただけでなく、音楽に対する自身の考えを提示し指揮者の地位を確立、コンサートマスターを決め、現在では一般的となっている演奏会のプログラム構成の基を作るなど、今日に通じる制度を整えたのであった。

指揮者といえば指揮棒を使うイメージが大きいが、正式に指揮棒を使い始めたのがフェリクスであった。

指揮棒に関するエピソードが残っている。『幻想交響曲』で有名なフランスの作曲家ベルリオーズはフェリクスとライバル同士として指揮棒を贈りあったそうである。フェリクスは軽くて白い革張りの、クジラのひげでできたもの、ベルリオーズは削っていない木の皮がついたままの巨大な菩提樹の枝を材とした。フランス語の手紙をベルリオーズの友人がドイツ語訳して読み上げたが奇天烈な訳であり、結局フランス語を理解していたフェリクスが原文で読み、その真意がわかると大爆笑したという(フランス語原文では「酋長メンデルスゾーンへ!私のはいかついが君のは繊細だ」。ドイツ語訳で読み上げたのは「私は偉大で君は単純だ」。意味が大分違っているのがわかる。メンデルスゾーンが素晴らしい作曲家であることを表すのに、ベルリオーズが当時読んでいたインディアン小説の表現に感化されて書き記したのであろう)。

その後、プロイセン王に即位したフリードリヒ・ヴィルヘルム4世がベルリンを芸術の都にすべく様々な学者や芸術家などを招聘していた。そこでフェリクスにも目を付け、王立アカデミーの音楽部門の監督職を任せようと考え交渉をしてきたが、前述のようにフェリクスはライプツィヒで自分の思い通りの音楽活動をしていたため、なかなか話が進まなかった。しかし、家族、特に母レーアが家族と一緒に暮らしたがったことに気を遣い、1年契約で王立宮廷楽団の楽長職を引き受けたが、ゲヴァントハウス管弦楽団には休職届を出し、ライプツィヒの住居もそのままにしていた。1年後、ベルリンを去ることをフリードリヒ・ヴィルヘルム4世に告げ、希望は通ったものの、教会と宗教の音楽総監督に任命されたため、ベルリンを完全に離れることはできなかった。

2.5 交流

幼いころから様々な著名人がメンデルスゾーン家を訪れていたが、フェリクス自身が音楽家として活躍しだしてから交流を持った有名な人物も多い。その中でも書籍などで取り上げられることも多い2人の人物を紹介しておこう。

1 ジェニー・リンド/本名:ヨハンナ・マリー(1820-1887)

スウェーデンのストックホルム生まれのソプラノ歌手。音楽史の中で優れた歌唱力を持った歌手は多々いるが、ジェニー・リンドもその一人である。

9歳でスウェーデン王立歌劇場の王立演劇学校へ特別に入学を許される。入学資格は14歳から与えられていたが、その歌の才能に惚れ込んだスウェーデン王立歌劇場のソプラノ歌手・ランドベリー、王立演劇学校の音楽主任・クレリウス推薦の元、支配人プケの前で歌うとすぐさま入学を許可されたという。

10歳で初舞台を踏み、以降、ウェーバーのオペラ『魔弾の射手』アガーテ役やマイヤベーアのオペラ『悪魔のロベール』アリス役などを歌う。パリやドイツだけでなく、イギリスやアメリカでも演奏を行った。28歳でオペラ界を引退。引退後も演奏活動は続け、シューマン夫妻と共演したり、フローレンス・ナイチンゲール支援のためのコンサートに出演したりなどした。

2 ハンス・クリスチャン・アンデルセン(1805-1875)

アンデルセンと言えば、『人魚姫』『雪の女王』『おやゆび姫』などで知られる童話作家、詩人である。

彼の家は非常に貧しかったが、想像力豊かに育ち、理解者からの支援を受けて学校へ通うも結局やめてしまう。しかし、旅の経験をもとにした紀行文や多くの詩作を行い、1835年『即興詩人』という小説で名が知れるようになった。その後も同様の執筆をつづけ、作品総数は170に上るという。また、切り絵が得意だったようだ。非常に心配症で寝る前には「死んでません」とメモを残していたエピソードもある。

メンデルスゾーンとの交流があり、またオペラ歌手ジェニー・リンドへの恋心を抱くも、結局叶わず生涯友人関係をつづけた。彼の功績としては、イソップ童話やグリム童話のように民間伝承を集めてまとめ上げたものではなく、オリジナルの創作童話を数多く残したことが挙げられる。また、児童文学のノーベル賞として“国際アンデルセン賞”が作られた。日本でも、まど・みちおや『魔女の宅急便』の作者・角野栄子らが作家賞を受賞している。

3 代表作品

『無言歌集』

全48曲、6曲ずつ8巻に分けて出版された。

1巻:Op.19(1832年)/2巻:Op.30(1835年)/3巻:Op.38(1837年)/4巻:Op.53(1841年)/5巻:Op.62(1844年)/6巻:Op.67(1845年)/7巻:Op.85(1851年)/8巻:Op.102(1868年)

6巻までは生前に出版されたが、7・8巻は没後に出版されたため、遺作となる。

全48曲、それぞれ表題があり、よく知られているのは第2巻収録の「ヴェネツィアの舟歌」。このほかにフェリクス自身が曲名をつけたのは「デュエット」「民謡」などがある。

無言歌集は原題は” Lieder ohne Worte”、「言葉のない歌」でピアノ独奏のための作品集、ドイツ・ロマン派のキャラクター・ピース(性格的小品)の傑作である。

『ヴァイオリン協奏曲 ホ短調』Op.64

1844年作曲、晩年の作品。1845年3月13日、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の演奏会にて初演。

作曲にあたってフェリクスがゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者に就任してからコンサートマスターとして招聘したダーフィト(1810-1873)に相談したようである。その後、初演もダーフィトがソリストを担い、献呈もされた。

3楽章構成。ベートーヴェンのOp.61、ブラームスのOp.77とならび「3大ヴァイオリン協奏曲」として知られる。

第1楽章:アレグロ・モルト・アパッショナート

ソナタ形式(※)。オーケストラによる提示部がなく、コーダは第2の展開部のようになっている。カデンツァ(※)は再現部の前に置かれる。

※ソナタ形式…提示部(テーマ)、展開部(テーマを盛り上げる)、再現部(テーマの再現)の3つの部分に分かれる。大規模なものになると提示部の前に序奏(=イントロ)、再現部の後にコーダ(最後の盛り上がり)がつき、構成も大きくなる。

※カデンツァ…オーケストラの伴奏を伴わずに、ソリストが自由に即興的な演奏をする部分。

第2楽章:アンダンテ

3部形式。叙情的な主題。情熱的に盛り上がる箇所もあり、凝った作りになっている。

第3楽章:アレグロ・ノン・トロッポ~アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ

第2楽章と第3楽章をつなぐ序奏がついており、アレグロとなる。

「結婚行進曲」劇付随音楽『真夏の夜の夢』Op.61より全12曲のうちの第8曲目Ein Sommernachtstraum Hochzeitsmarsch Op.61

1842年作曲。シェイクスピアの『真夏の夜の夢』を題材にした作品。

日本での結婚式・挙式で演奏される頻度が高いため、曲名を知らずとも実際に音楽を聴けばピンとくるであろう。

導入部では、夏至のころの妖精たちが息づく森でのざわめき、さざめきを管楽器のハーモニーやピチカートを駆使して表現している。

行進曲的メロディでは華やかな宮殿、優しい旋律で貴族の恋人達の甘い雰囲気を、管楽器に導かれて、職人たちの陽気な踊りを表すなど、12分間の中に原作の構造を思う存分表現している。

「歌の翼に」Op.34 No.2

1836年作曲の歌曲集『6つの歌』Op.34の第2曲目。

詩はメンデルスゾーン家とも親交のあったハインリッヒ・ハイネの詩集『歌の本』による。

ソプラノ歌手ジェニー・リンドも演奏会などでよく歌っていたという。現在でも演奏する歌手は多く、バリトンのディートリッヒ・フィッシャー=ディースカウ、テノールのペーター・シュライヤー、ソプラノのバーバラ・ボニーらが録音を残している。

ドラマ『のだめカンタービレ』では劇中BGMとして使用されていた。

オラトリオ『エリヤ』 Op.70

1846年8月26日、イギリス バーミンガムにて初演。

旧約聖書(「列王記(上・下)」)に登場する預言者エリヤの生涯を描いたもの。

最大の聴きどころ・魅力は合唱である。

2部構成。厳格な古典様式、ヘンデルやバッハのようなバロック的な特徴を持ちつつ、オペラ的でドラマティックな性格、ロマン派的な情緒も兼ね備えている。

ソリストは、ソプラノ1・2・3(3はボーイ・ソプラノの場合あり)、アルト1・2、テノール1・2、バス1・2。配役については以下のとおりである。

・エリア(バリトン)

・オバデヤ(テノール)

・アハブ(テノール)

・イゼベル(アルト)

・天使(ソプラノ、アルト)

・寡婦(ソプラノ)

・若者(ソプラノまたはボーイ・ソプラノ)

参考文献

【書籍】

山下剛(2006年) 『もうひとりのメンデルスゾーン ファニー・メンデルスゾーン=ヘンゼルの生涯』未知谷

森重ツル子(2009年)『哀愁のプリマドンナ ジェニー・リンド物語』

三枝成彰(2009年)『大作曲家たちの履歴書(上)』中公文庫

中野京子(2011年)『芸術家たちの秘めた恋-メンデルスゾーン、アンデルセンとその時代』集英社文庫

【webページ】

ド・モンジュルー夫人 第4回(最終回) | 19世紀ピアニスト列伝 | ピティナ・ピアノホームページ (piano.or.jp)

ルートヴィヒ・ベルガー (作曲家) について (kotoba.ne.jp)

フンメル / Hummel, Johann Nepomuk – ピティナ・ピアノ曲事典 (piano.or.jp)

ドロイゼン|世界史 -と-|ヒストリスト[Historist]−歴史と教科書の山川出版社の情報メディア−|Historist(ヒストリスト)

Rekishiru

Ontomo

PureSmile

この記事へのコメントはありません。